Post Views:

29

САМАРКАНД – один из древнейших городов Центральной Азии и Востока в целом, ровесник Рима и Еревана, столица древней Согдианы, вошедший в ядро ранних колыбелей сложения узбекской государственности. В средневековье это крупнейший административный, культурный и торгово-экономический центр Мавераннахра, столица державы Амира Темура и Темуридов.

Ни один город Средней Азии не был наделен таким количеством пышных восточных возвышенных имен и не окружен таким количеством преданий и легендарных описаний как Самарканд: “Эдем Востока”, “Рим Востока”, “Лик земли”, “Сияющая точка земного шара”. Это далеко не полный набор пышных похвал древних историков и поэтов.

Послушаем голоса историков разных эпох. В цветистой восточной средневековой истории города Абу Хафса Насафи “Китоб фи кант ат-тарихи Самарканд”-“Сахарная книга по истории Самарканда” сообщается, что, по преданию, город был основан йеменским правителем (известным по Вавилону) Шамаром, назвавшим его своим именем, к которому было прибавлено восточное окончание “кат” или “канд”, означавшее поселение, обведенное рвами и валами или город. В других восточных историях строительство его связывают, то с Кейкаусом, то с Кейкубадом – мифическими иранскими царями, а сам город называется столицей легендарного героя Афрасиаба.

По другим версиям, город получил название по санскритскому наименованию его Самария, «как место собраний купцов» или центр торгового обмена. Абу Рейхан Беруни считал, что название его можно считать происходящим от Самизканд – “город солнца”. А приводящий это же название “Семизкент” автор тюркского словаря ХI в. Махмуд Кашгарский дает его тюркскую версию “жирный, богатый” город. Прошедший из Китая много восточных владений и городов миссионер-буддист VII в. н.э. Сюан Цзянь сообщает, что в Самарканде “земля – жирна и плодородна и дает обильные жатвы. Цветов и плодов великое изобилие. Страна производит большое количество великолепных коней. Жители отличаются от соседей большой ловкостью в искусстве и ремеслах. Климат приятный и умеренный”. Арабский историк IX-нач. X в. ат-Табари называет Самарканд «садом эмира правоверных». Историк ал-Идриси с восхищением пишет: «Душа самаркандцев открыта прекрасному. Среди них много мастеров по части создания чудес, укрепляющих мир». Даже более прагматично настроенный арабский географ Х в. ал-Истахри, характеризующий Самарканд как сухопутную гавань Мавераннахра, куда собираются купцы со всех стран мира, чтобы разойтись, обменявшись товарами, не может удержаться от того, чтобы не назвать его «местом услады на земле» (Шишкин, 1969, с.122-152; Буряков, Саидов, Тухлиев, Шевченко, 2001, с.115; Исамиддинов, 2002, с.3-14).

Как и многие другие древние города, Самарканд имеет собственный герб. Правда, утвержден он был относительно недавно – в 1994 году, выдержав почти 30-летний марафон – столько было идей и предложений, выставок и обсуждений, отразивших, быть может, всю гамму многолетней истории этого поистине Великого города. Но победила, как обычно, простая идея, вобравшая в себя, однако, тысячелетний образ, всколыхнувший древнейший пласт истории Самарканда и Согда в целом.

В идею герба художником Г.И. Улько (1925-1999 гг.) была положена древняя легенда, которую сохранил для нас ал-Идриси (XI в.), автор «Истории Самарканда». В ней говорится, что спустившийся с Зарафшанских гор снежный барс благословил строительство Самарканда. С тех пор жителей города стали называть барсами, которых они изображали на своих штандартах и на гербах (Легенды о Самарканде, 1990).

Поражает предвиденье художника: в уникальных недавно найденных росписях XII – нач. XIII вв. на Афрасиабе среди изображений людей и животных крупным планом были изображены звери, сильно напоминающие … барсов (раскопки Ю. Карева) (Grenet, Karev, Isamiddinov, 2005, p. 34).

Симпатичный барс на гербе современного города удивительно быстро полюбился самаркандцам, ибо он как бы воскрешает их славное прошлое и благословляет будущее.

Древнейшим ядром Самарканда является громадное городище Афрасиаб площадью около 220 га, располагающееся на северной окраине современного города, между протоками Сиаб и Обирахмат. Изучение его началось еще в 70-х годах ХIХ столетия и вот уже более 130 лет “листают” ученые глиняные страницы “Рима Востока”.

Исследования этого крупного и сложного города включали и стратиграфические раскопки, которые показали, что культурные слои уходят на глубину до 20 м, а широкие планиграфические раскопки позволили вскрыть и монументальные оборонительные системы разных эпох и жилые, парадные, производственные и общественные комплексы, раскрывающие пути и этапы сложения и развития города древнего и средневекового Согда.

При исследовании цитадели Афрасиаба был открыт монументальный комплекс ахеменидской эпохи, отождествляемый исследователями с дворцом самаркандского сатрапа Ахеменидов, упоминавшегося античным историком Квинтом Курцием Руфом. Западнее цитадели раскрыто монументальное сооружение античной эпохи с жилыми помещениями, залами и громадным хранилищем зерна (Грене, Исамиддинов, 2001, с. 58).

В вышележащих культурных слоях, в северном шахристане, был открыт дворец халифатского наместника в Мавераннахре Насра ибн Сайяра (Грене, Грицина, Иваницкий, 2003, с. 50-55), а на восточной территории цитадели – громадное дворцовое здание наместника Абу Муслима, который возглавил в Мавераннахре движение арабской знати (Атаходжаев, Грене, Исамиддинов, 2003, с.34-37), приведшее в 751 г. к власти Аббасидскую династию халифов. В центральной части Афрасиаба были также раскрыты жилые, производственные и парадные комплексы, среди которых можно отметить дворец согдийских ихшидов VII-VIII вв. (Ахун-бабаев, 1999) монументальный дом городского феодала VIII-IX вв., (на характеристике которых мы остановимся ниже), громадные кварталы ремесленников, гончаров Х-ХII вв., соборную мечеть VIII-XII столетий.

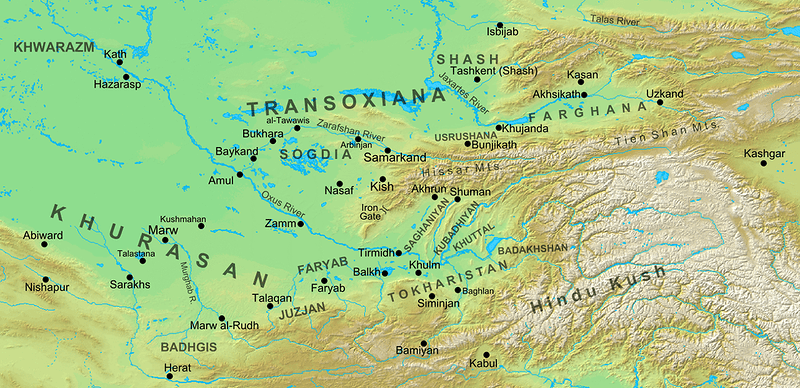

В целом, многолетние исследования показали, что Самарканд, сочетающий восточную красоту со своеобразной планировкой древнего крепостного ядра и динамичным размахом архитектуры, раскрывает нам витки цивилизаций городской культуры нескольких тысячелетий. Первые укрепления и предметы древнейшей материальной культуры его характерны для древневосточного общества VII-VI веков до н.э. Это было время образования древнего согдийского государства, столицей которого становится Самарканд. Во главе его стоит военная элита, для которой возводится акрополь, прочно защищенный, как с внешнего фасада, так и со стороны внутреннего города. Ранние укрепления его похожи на столицу Бактрии – Балх. Не случайно обе области вместе упоминаются в священной Авесте. И античные историки говорят о сложении бактрийского царства и союзе с ним Согда, границы которого показывают от Амударьи на западе до Сырдарьи на востоке, связанного с кочевыми народами – “саками, которые за Согдом” и «заяксартскими турами». Но не менее тесным был союз с южными владениями – Бактрией, Индией, Афганистаном. Вместе с Бактрией он вошел в состав Ахеменидской державы, как сатрапия, поставлявшая для столицы “царя царей” Пассаргад золото и лазурит. В городе строятся монументальные жилые комплексы, мастерские ремесленников. Вокруг него вырастают поселения металлургов, керамистов, ткачей, – такие как Лалазар на Университетском бульваре (Бурякова, 1981, с. 3-22) или в современном микрорайоне Сартепо (Иваницкий, 1992, с. 22-41), или близ Афрасиаба по дороге на аэропорт, где найдены и орудия труда, и производственные горны, и готовая продукция. Складывается сложная система каналов, снабжавшая водой и город, и поселения.

В начале IV в. до н.э. в Среднюю Азию вторгаются фаланги Александра Македонского, в короткий срок разгромившие армию громадной державы Ахеменидов. В это время впервые появляется письменное название Самарканда в греческой передаче – Мараканда.

Самарканд явился опорой борьбы народов Средней Азии с грекомакедонскими завоевателями Александра Македонского, испытавшими здесь первую за время боевых компаний с персами горечь поражения и гибель одного из своих отрядов, разгромленного согдийцами во главе со Спитаменом, в течение двух лет продолжавшем героическую борьбу с македонцами.

Разрушенный в период сражений с Александром Македонским город вновь восстанавливается и перестраивается в последующий период в эллинистических традициях. В его северной части вновь возводится могучая цитадель по законам античной фортификации с постепенным поворотом подъема входа-пандуса против часовой стрелки. Город окружают стены с бастионами и бойницами, с выносными площадками для метательных машин.

Создание крупных империй от Ханьской в Китае до Римской в Европе и на Ближнем Востоке способствует сложению Великого шелкового пути. И Самарканд, расположенный в центре Среднеазиатского Междуречья, вырастает как один из крупных пунктов торговых связей. Его ремесленная продукция: изящные стройные бокалы на высокой ножке, тонкостенные чаши и пиалы, покрытые красным и черным ангобом, напоминают греческие и римские сосуды.

Кангюе-юечжийский период, падение Греко-Бактрии и последующие движения племен принесли изменения в социальную структуру и материальную культуру Средней Азии. Роль Самарканда и согдийцев на трассах пути, все более передвигавшихся с юга на север, возрастает. Вокруг Самарканда вырастают города-крепости и цветущие селения. Чеканится монета. Создается согдийские письмо, образцы которого сохранились не только на монетах и керамике, но и в “согдийских письмах” из торговых колоний согдийцев в Восточном Туркестане, открытых под руинами Великой китайской стены.

В V-VIII вв. расширяются границы заселенной части города, выходя за пределы Афрасиаба. Самарканд этого времени – место активных встреч культур Востока и Запада, Севера и Юга, центр международной торговли, синкретизма культов и культур. Яркий образец монументального зодчества этой эпохи представляет собой парадный дворец VII-VIII вв. в северовосточной части Афрасиаба. Прекрасным памятником искусства являются его монументальные полихромные росписи, украшавшие большой дворцовый зал самаркандских ихшидов в VII-VIII вв. н.э. Они высокохудожественно и реалистично раскрывают сцены жизни согдийской знати этой эпохи: торжественное, вероятно, свадебное шествие к храму юной принцессы на слоне в сопровождении гвардии, жрецов, культовых птиц и животных и, возможно, юного принца, фигура которого была изображена значительно крупнее гвардии. Стену напротив главного входа зал украшала центральная сцена приема посольств ближних и дальних государств. Сохранилась лишь нижняя часть композиции, изображающая в движении как бы поднимающихся к правителю посольских делегаций с дарами. На поле парадного халата одного из послов – согдийская надпись, сообщающая о прибытии к ихшиду Вархуману посольства из Чаганиана с дарами и благими пожеланиями. За ним упомянут посол Чача (Альбаум, 1975). Далее следуют делегации из более дальних владений. Затем – сцены рыцарской охоты, возможно, культовые.

Не меньший интерес представляет жилая архитектура с четкой планировкой кварталов, благоустройством улиц. Жилища иногда двухэтажные с нарядным убранством, росписью стен и тонким белоснежным ганчевым узором. Некоторые дома городской знати соперничали с дворцами правителей. Одно из городских поместий, раскрытое на юге Афрасиаба, представлено айваном, анфиладой жилых, хозяйственных помещений и приемным залом, стены которого были окрашены в разные цвета, а купол покрывала тонкая вязь ганчевого орнамента (Ахраров, Ремпель, 1971). Одно из монументальных строений VIII в. н.э. в цитадели – дворец Абу Муслима.

Максимального развития средневековый Самарканд достиг в IХ-Х вв., когда город перестраивается, расцветает, раздвигает свои пределы и меняет внутреннюю структуру. Восхищенному путешественнику Х века, осматривавшему город с крепостных стен городского ядра-цитадели, открывался “прекраснейший из видов, который когда-либо видел взор человека и которым он когда-либо восхищался”: озелененные хаузы с фигурными изваяниями животных, как бы вступающими в бой.

“Восьмым чудом света” называли восточные авторы гигантский свинцовый акведук “джуи арзиз”, подававший воду в город “над головами базаров” и растекавшийся серией открытых каналов и скрытых водопроводов, наполнявших водой городские хаузы.

Архитектурные каноны этой эпохи раскрывает и соборная мечеть Афрасиаба, также украшавшаяся белоснежными резными узорами, поражающими и мастерством исполнения, и разнообразием мотивов ганча, который в сочетании с резным деревом придавал монументальным сооружениям легкость и ажурность. Мечеть неоднократно перестраивалась, разрасталась вместе с городом, с которым вместе и погибла в 1220 году, став последним оплотом обороны самаркандцев против татаро-монголов. По свидетельству историка, “Тысяча храбрых мужей и воинов в период обороны сражались, укрывшись за стенами мечети. Монголы стали метать в мечеть горящие стрелы и сожгли ее со всеми теми, кто в ней находился” (Буряков, Садиев, Федоров, 1975).

Но основная торгово-ремесленная жизнь средневекового Самарканда выплеснулась за пределы Афрасиаба на юг, где разместились крупные базары и кварталы металлургов, стеклодувов, ткачей – вплоть до посыпанной песком торговой площади – Регистана.

Описывая шумные базары Х века, географ Ибн Хаукаль сообщал о городах типа Самарканда: “И есть в этих городах караван-сараи и фундукилавки, в которых живут купцы с товарами. В каждый фундук направляется с теми видами товаров, которыми в нем обычно торгуют, и редко какой из этих фундуков не похож на самые большие базары. В них обитают богачи из тех, кто занимается этим родом торговли и владельцы больших партий товаров и больших денег”.

Здесь жили те, кто был связан с международной торговлей по Великому шелковому пути. Согдийские купцы возглавляют торговодипломатические посольства тюркского кагана в Сасанидский Иран, Византию, участвуют в посольствах в Китай, а язык Согда господствует на сухопутных торговых трассах. Согдийские колонии продвигаются на Восток до Синцзяна. В Восточном Туркестане согдийские купцы основывают целые города.

Когда Самарканд в марте 1220 года был захвачен и разрушен татаро-монголами, кварталы ремесленников и торговцев продолжали жить в рабаде, который стал ядром нового центра – Темуридского Самарканда.

Архитектура Самарканда этой эпохи не знает себе равных на Востоке. Не случайно современники назвали его “драгоценной жемчужиной Востока”, “сияющей точкой” земного шара. Над возведением архитектурных шедевров Самарканда ХIV-XV столетия, наряду с самаркандскими зодчими трудились архитекторы Хорезма, стран Ближнего Востока, Индии, Ирана и Азербайджана.

В ядре обведенного новой крепостной стеной хисара – Самарканда сложился крупный торговый центр со специализированными базарами и караван-сараями, а вокруг него компактными группами вырастают монументальные архитектурные комплексы ХV-ХVII веков: медресе Улугбека и медресе Шердор, мечеть и медресе Тиллякори. “Серебряные ряды” ювелиров вели от них к цитадели Темура с ее дворцами – Куксараем и Бустансараем, мавзолеям мистика Нуратдина Басира.

Вокруг Регистана город развивался по радиальной системе. На главных его направлениях возводится гигантская соборная мечеть, получившая в народе название – Бибиханым, а напротив нее – одноименный мавзолей. Неподалеку от него вырастает ожерелье мавзолеев Шахи Зинда, а в южной части – величественный комплекс Гур Эмир – место захоронения самого Темура, его сыновей и внуков. Вокруг города формируется система садов, около одного из которых, в месте Кухак внук Темура Улугбек приказал воздвигнуть крупнейшую на Востоке обсерваторию. Торговая роль Самарканда запечатлена в названиях его средневековых ворот. Трое из четырех городских ворот были названы по торговым трассам.

Восточные назывались Китайскими, южные – Кешскими и северные – Бухарскими.

Буряков Ю.Ф.

https://shosh.uz/uz/torgovyie-trassyi-maverannahra-sogd-na-velikom-shelkovom-puti/